在人類構(gòu)筑空間的漫長歷史中,我們始終追尋著一個看似矛盾的夢想:如何以最少的材料,覆蓋最廣闊的無垠天地?這個夢想的答案,最終凝結(jié)成一種充滿理性與美感的結(jié)構(gòu)形式——空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。它并非簡單的鋼鐵堆疊,而更像是一部由力與形譜寫的宏偉交響樂,在其錯綜復(fù)雜的節(jié)點與桿件之間,演奏著一場關(guān)乎“力流”的精密平衡之舞。

第一樂章:序曲——力的無形軌跡

“力流”,一個在工程學(xué)中充滿動態(tài)美感的詞匯。它描述的是荷載在結(jié)構(gòu)中傳遞時,那一條條看不見的路徑與方向。如同水流總會尋找阻力最小的通道奔涌向前,建筑中的力,也從受力的起點,沿著既定的結(jié)構(gòu)骨架,蜿蜒、匯聚、分流,最終安然抵達(dá)支撐它的終點。在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中,這股“力流”的路徑往往直接而粗獷;但在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)里,它被賦予了藝術(shù)般的處理方式。設(shè)計師的角色,宛如一位深諳力學(xué)律動的作曲家,他們的首要任務(wù)不是擺放鋼材,而是精心規(guī)劃每一股“力流”的旋律線與和聲,確保整個系統(tǒng)在高效傳導(dǎo)中趨于和諧與平衡。

第二樂章:發(fā)展——網(wǎng)格的精密對位

網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的精髓,在于其將宏觀的巨大空間,分解為無數(shù)個微觀的幾何單元(通常是三角錐、四角錐等)。這仿佛交響樂中不同聲部的確立:

· 上弦桿是旋律聲部,承受壓力,勾勒出建筑的宏偉輪廓與起伏。

· 下弦桿是低音聲部,承受拉力,如沉穩(wěn)的基石,牢牢錨定整個結(jié)構(gòu),抵抗下墜的趨勢。

· 腹桿是連接各聲部的和聲聲部, 通過巧妙的傾斜角度,將豎向荷載轉(zhuǎn)化為沿桿件方向的軸力,高效地傳遞給弦桿。它們中最關(guān)鍵的,是那細(xì)長的壓桿,如同樂章中一段高亢而***的獨奏,其穩(wěn)定性決定著整個樂句(結(jié)構(gòu)單元)能否成立。

所有這些“聲部”的交匯點,便是節(jié)點。它無疑是整個樂團(tuán)的指揮,所有力的旋律線在此匯聚、轉(zhuǎn)向、再分配。一個設(shè)計的節(jié)點,必須保證力流能夠平滑、連續(xù)地通過,避免任何生硬的“斷奏”或“雜音”(應(yīng)力集中)。無論是焊接球節(jié)點還是螺栓球節(jié)點,其核心使命都是實現(xiàn)“力流”的無縫交接,確保內(nèi)力的平衡,這是精密平衡的物理基石。

第三樂章:高潮——穩(wěn)定與輕盈的悖論統(tǒng)一

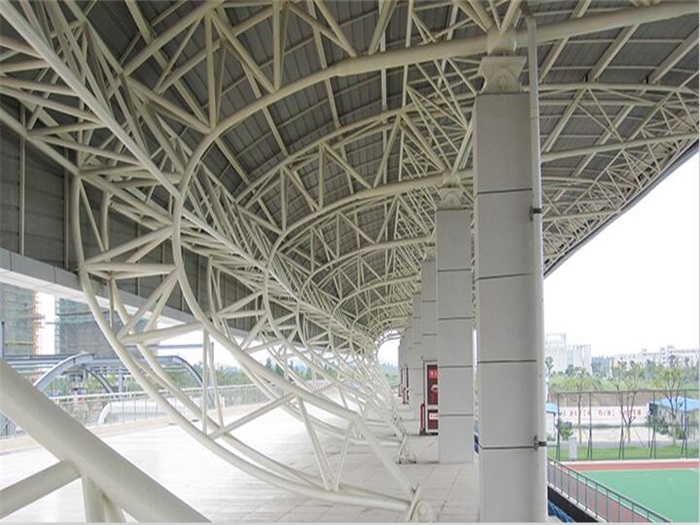

網(wǎng)架最令人驚嘆之處,在于它實現(xiàn)了“穩(wěn)重”與“輕盈”的悖論統(tǒng)一。從下方仰望,它或許是一片密不透風(fēng)的鋼鐵云層,沉穩(wěn)地懸于頭頂;而從上方或側(cè)面看,它卻又顯得異常纖薄,仿佛一道精密的幾何蛛網(wǎng),幾乎消隱于天際線。

這種視覺上的矛盾感,正源于其“力流”組織的高效。它摒棄了依靠材料體量“蠻橫”抵抗荷載的傳統(tǒng)思路,轉(zhuǎn)而通過三維的空間形態(tài),讓每一根桿件都“人盡其才,物盡其用”,幾乎純粹地處于軸向受力(拉或壓)的理想狀態(tài)。材料性能被發(fā)揮到了極致,從而大大減輕了結(jié)構(gòu)自重。這正是精密平衡所帶來的奇跡:它不是力量的堆砌,而是力量的引導(dǎo)與優(yōu)化。仿佛一位太極宗師,并非依靠蠻力,而是通過***的導(dǎo)引與化解,達(dá)到“四兩撥千斤”的至高境界。

終曲:余韻——建筑師與工程師的合奏

最終,一個成功的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),是建筑學(xué)愿景與工程學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)完美合奏的結(jié)晶。建筑師勾勒出震撼的形態(tài)與開放的空間,為“交響樂”定下基調(diào)與情感;結(jié)構(gòu)工程師則深入剖析“力流”的路徑,將其轉(zhuǎn)化為精確的桿件尺寸、節(jié)點設(shè)計和網(wǎng)格劃分,他們是負(fù)責(zé)為樂章編寫***音符和配器法的人。

當(dāng)陽光穿過巨大的網(wǎng)架屋頂,在地上投下變幻的光影網(wǎng)格時,我們看到的不僅是鋼鐵的叢林,更是一部凝固的樂譜。人們在其下漫步、活動,感受著無柱空間帶來的自由與震撼,卻未曾察覺,頭頂正上演著一場無聲而澎湃的“力流”交響樂。每一根桿件都是一個音符,每一個節(jié)點都是一個節(jié)拍,它們共同協(xié)作,以絕對的精密與平衡,擎起了人類的宏大夢想,奏響了現(xiàn)代工程文明的輝煌樂章。

下一頁:沒有了

蘇公網(wǎng)安備32030002000426

蘇公網(wǎng)安備32030002000426